小唄の曲解説

今までに私の習った曲を、勉強もかねてまとめてみました

(鋭意追加中 最終更新日2015年3月15日)

俗曲(4曲)

ぎっちょんちょん 唐傘 梅は咲いたか お伊勢参り

端唄(4曲)

春雨 芝で生まれて 奈良丸くずし 角力甚句

小唄(83曲)

春風が 与作 坂は照る照る お互いに 白扇 腹の立つ時 味 梅雨の晴れ間 雪のだるま 初詣 木枯し 峠 屋台酒 立山紬 松竹梅 あの日から 鬢のほつれ 上野の鐘 春風さん 葉桜や 破れ傘 虫の音 春霞 青柳の(蔭) 小諸出てみよ からす 初雪に 夏のすずみ よさこいしぐれ 大磯 蘭蝶 鶴次郎(心して) 片糸 茶のとが 後の月 勧進帳 寿 梅一輪 移り香や 朝顔の 三吉野 この先に 辰巳よいとこ 青柳の(糸より) あおあおと 上げ汐 涼しげに 妬くのは野暮 ほどほどに お吉しぐれ 散るは浮き いざさらば みなここに(高時) 主さんと せかれ 梅が香 いつしかに 酒と女 筆のかさ 水の深さ 風流三番叟 晩に忍ばば 柳橋から うらぶれし 月は田毎 花の雲 又の御見 それですもう うその固まり 三千歳 二人が仲 川風 晴れて雲間 落人 世の中 年の瀬 門松 晴れた庭の木 築地明石町 夕立ちや田を ぶらりっと 雪のあしたの居続け 念が届いて

![]() ぎっちょんちょん (二上り)

ぎっちょんちょん (二上り)

高い山から 谷底見れば

ぎっちょんちょん ぎっちょんちょん

瓜やなすびの花盛り

お山がどっこいどっこいどっこい

よういやな ぎっちょんちょん ぎっちょんちょん

からす鳴きでも 知れそなものよ

ぎっちょんちょん ぎっちょんちょん

明け暮れあなたの 事ばかり

お山がどっこいどっこいどっこい

よういやな ぎっちょんちょん ぎっちょんちょん

丸い卵も 切りようで四角

ぎっちょんちょん ぎっちょんちょん

物も云いようで 角が立つ

お山がどっこいどっこいどっこい

よういやな ぎっちょんちょん ぎっちょんちょん

![]() 唐傘 (二上り)

唐傘 (二上り)

唐傘の 骨はばらばら 紙や破れても

離れ離れまいぞえ 千鳥掛

待てと 待てと云うなら 待ちもする

山に 柳 新芽の枯れるまで

行きに 行きに 寄ろうか 帰りにしよか

ならば ならば行きにも 帰りにも

明治期

![]() 梅は咲いたか (本調子)

梅は咲いたか (本調子)

梅は咲いたか 桜はまだかいな

柳やなよなよ風しだい

山吹や浮気で 色ばっかりしょんがいな

あさりゃ取れたか はまぐりまだかいな

あわびくよくよ 片思い

さざえは臨機で つのばっかりしょんがいな

俗曲「しょんがえ節」より

明治期

![]() お伊勢参り (本調子)

お伊勢参り (本調子)

お伊勢参りに 石部の茶屋へ オヤあったとさ

可愛い長右エ門さんの 岩田帯を締めたとさ

エッサッサノ エッサッサノ エッサッサノサ

娘島田に ゆすりに来たら オヤばれたとさ

腕に桜の 彫り物が見えたとさ

弁天小僧菊之助

江戸時代

「桂川連理柵」(かつらがわれんりのしがらみ)より

![]() 芝で生まれて (二上り)

芝で生まれて (二上り)

芝で生まれて 神田で育ち

今じゃ 火消しのあの纏持ち

芝で生まれて 深川育ち

今じゃ この町(ちょう)であの左褄

芝で生まれて 浅草育ち

今じゃ 廓(くるわ)のあの鉄棒(かなぼう)ひき

![]() 奈良丸くずし (二上り)

奈良丸くずし (二上り)

赤の合羽に饅頭傘 降り積む雪も厭わずに

赤垣源蔵は千鳥足 酒に紛らす いとま乞い

雪の夜中に陣太鼓 弟源蔵の身を案じ

何故か寝られぬ 伊左衛門 同じ血じゃもの肉じゃもの

四十七志の勇夫氏が めでたく主君の仇を討ち

朝雪踏みしめ泉岳寺 空も心も 日本晴れ

![]() 春風が (本調子)

春風が (本調子)

春風がそよそよと 福は内へとこの宿へ

鬼は外へと 梅が香そゆる

雨か 雪か ままよままよ

今夜も明日の晩もいつづけに

生姜酒

「山谷の小舟」という江戸小唄

明治中期作

![]() 春雨 (二上り)

春雨 (二上り)

春雨に

しっぽり濡るる鶯の 羽風ににおう梅が香や

花に戯れしおらしや 小鳥でさえも一筋に

寝ぐら定むる 気はひとつ

私やうぐいす主は梅

やがて 身まま気ままになるなれば

サー 鶯宿梅(おおしゅくばい)じゃないかいな

サァーサ 何でも良いわいな

![]() 与作 (二上り)

与作 (二上り)

与作思えば 照る日も曇る ハイハイドウドウ

関の小万が 涙の雨よ

ホトトギス ンナー

本尊かけたか ンこちゃ 二世かけたえ

「恋女房染分手綱」人形浄瑠璃より

江戸時代

![]() 坂は照る照る (本調子)

坂は照る照る (本調子)

坂は照る照る 鈴鹿は曇る

間の土山 雨が降る

![]() お互いに (本調子)

お互いに (本調子)

お互いに 知れぬが花よ 世間の人に

知れりゃ互いの身の詰まり

あくまでお前に情立てて 惚れたが無理かえ

しょんがいな 迷うたが無理かえ

端唄「噂にも」より

江戸時代

![]() 白扇 (本調子)

白扇 (本調子)

白扇の 末広がりの末かけて

かたき契りの銀要

輝く影に松ヶ枝の 葉色も勝る深緑

立ち寄る庭の池澄みて 波風立たぬ水の面

うらやましいではないかいな

![]() 腹の立つ時 (本調子)

腹の立つ時 (本調子)

腹の立つ時や 茶碗で酒を 飲めど飲めぬ

飲めぬ酒なら 助(す)けてもやろが

嫌なら酔興な おかしゃんせ

オットそこらが口舌の種となる

江戸時代

「可愛解下紐」(かわいのうらとけてしたひも)

坂東三津五郎による

![]() 味 (本調子)

味 (本調子)

飲めば 飲む程 酒の味

語り明かせば 人の味

男が男に惚れた味

![]() 梅雨の晴れ間 (本調子)

梅雨の晴れ間 (本調子)

梅雨の晴れ間の 青葉風

振るる音も良き 風鈴に

偲ぶの色も軒深く

「金魚 金魚 めだか 金魚」

それと心も 飛び石に 庭下駄軽く 木戸の音

行き来の人も すがすがと

染め浴衣

![]() 雪のだるま (二上り)

雪のだるま (二上り)

雪の達磨に 炭団の目鼻

溶けて流るる墨衣

初代平岡吟舟作詞・作曲

明治時代

![]() 初詣 (本調子)

初詣 (本調子)

明けてめでたき 繭玉に

宝尽くしの 数々を

結ぶ縁(えにし)の 神々へ

二人そろうて 初詣

![]() 木枯らし (三下り)

木枯らし (三下り)

木枯らしの吹く夜はものを思うかな

涙の露の菊襲(きくがさね)

重ぬる夜着も一人寝の

更けて寝ぬ身ぞやるせなや

「艶姿女舞衣」 三勝半七の世話物人形浄瑠璃より

三勝半七の心中物における女房お園のくどきを唄う

![]() 峠 (二上り)

峠 (二上り)

峠々のその又先に 峠があるので面白い

赤にしようか 白にしようか

峠々で摘む花の どれも良いやさ唄でやる

浮世気ままな恋の旅

小野金次郎作詞・清元梅吉作曲

![]() 屋台酒 (本調子)

屋台酒 (本調子)

どこがいいのか つい気が合って

男同士の屋台酒

注しつ注されつほろ酔いの 唄は得意の

梅は咲いたか 桜はまだかいな

愉快に飲んで 肩をたたいて 右左

さよならー

![]() 立山紬 (二上り)

立山紬 (二上り)

義理と人情に 絡まれて

はかない縁(えにし)の 糸車

たとえこのまま 切れたとて

紡いでみせましょ 恋の糸

愚痴と未練の えー茶碗酒

![]() 松竹梅 (本調子/二上り)

松竹梅 (本調子/二上り)

何時膨らみて 咲き初めし

香りゆかしき 白梅に

茂る緑の くれ竹や

笹の葉杖に 残る露

照りそう朝日 鶴の声

姿優しき 姫松や

唄い初めそろ 寿を

めでたく祝おう 千代の島台

蓼派60周年記念お祝い小唄

![]() あの日から (本調子)

あの日から (本調子)

あの日から 噂も聞かず 丸三月

出会い頭は 忍ばずの蓮もすがれた かたかげり

逢えてどうなるもので無し

あたしもこんなに痩せました

義理の枷

![]() 鬢のほつれ (三下り)

鬢のほつれ (三下り)

鬢のほつれは 枕の咎よ

それをお前に疑られ

勤めじゃえ 苦界じゃ

許しゃんせ

江戸時代の上方田舎唄より

明治期に「鬢ほつ」として流行した

![]() 上野の鐘 (本調子)

上野の鐘 (本調子)

上野の鐘の音も凍る

春まだ寒き畦道に

積るも恋の淡雪を

よすがにたどる入谷村

門の扉(とぼそ)にたちばなの

忍ぶ姿の直次郎

市川三升作詞・草紙庵作曲

「天衣紛上野初花(くもにまごううえののはつはな)

清元「三千歳」より

![]() 春風さん (本調子)

春風さん (本調子)

春風さんや 主の情けで咲いたじゃないか

何故に吹いたか 夕べの嵐

![]() 葉桜や (三下り)

葉桜や (三下り)

葉桜や 月は木(こ)の間をちらちらと

叩く水鶏(くいな)に誘われて

ささやく声や 苫の船

明治時代

![]() 破れ傘 (二上り)

破れ傘 (二上り)

破れ障子に破れ傘

コレサ 雨漏る月が漏る

しょんがいな しょんがいな

破れかぶれの新所帯

あても無ければ 金も無し

切れる気も無し

しょんがいな しょんがいな しょんがいな

伊藤寿観作詞・松峰照作曲

![]() 虫の音 (本調子)

虫の音 (本調子)

虫の音を 止めて嬉しき庭伝い

開くる柴折戸(しおりど) 桐一葉

んーええ 憎らしい秋の空

月はしょんぼり 雲隠れ

明治時代

![]() 春霞 (三下り)

春霞 (三下り)

春がすみ 浮世は瓢箪さくらかな

ままよ三度笠 味なもの

ぶらり ぶらりと 旅衣

![]() 青柳(蔭) (二上り)

青柳(蔭) (二上り)

青柳の 蔭に誰(たれ)やらいるわいな

人じゃござんせぬ 朧(おぼろ)月夜の影法師

二世清元菊寿太夫作詞・作曲

「盲長屋梅加賀鳶(めくらながやうめがかがとび)」より

![]() 小諸出てみよ (本調子)

小諸出てみよ (本調子)

小諸出て見よ 浅間の山に

今朝も煙が三筋立つ

んやれよいやな んよいやさ

![]() からす (本調子)

からす (本調子)

わたしゃ 熊野の五王のからす

誓詞書く時や 頼んでおいて

一声鳴けば 逆恨み

お日様窓まで おいでだに

別れかねてる罰当たり

恨みは鐘に云わしゃんせ

かあ かあ かあ

![]() 初雪に (本調子)

初雪に (本調子)

初雪に 降りこめられて向島

二人が仲に置炬燵

酒の機嫌の爪弾きは 好いた同士の差し向かい

嘘が浮世か浮世が実か

誠比べの胸と胸

初代清元菊寿太夫作詞・作曲

明治時代

![]() 角力甚句 (本調子)

角力甚句 (本調子)

やぐら太鼓に ふと目を覚まし

明日はどの手で投げてやろ

トコドスコイドスコイ

お角力さんには どこが良うて惚れた

稽古帰りの乱れ髪

トコドスコイドスコイ

泣いてくれるな 土俵入り前に

締めたまわしが緩くなる

トコドスコイドスコイ

芝で神明 湯島に杉の森

ここは両国晴れの場所

トコドスコイドスコイ

角力にゃ負けても 怪我さえ無けりゃ

晩にゃ私が負けてやる

トコドスコイドスコイ

![]() 夏のすずみ (本調子)

夏のすずみ (本調子)

夏のすずみは 両国の

出船 入船 屋形船

あがる流星 星くだり

玉屋がとりもつ 縁かいな

![]() よさこいしぐれ (二上り)

よさこいしぐれ (二上り)

胸の痛みに耐えかねて 捨てた未練を南の浜へ

やるせなく身に 荒波しぶき

かつら浜風 涙にしみて

癒すすべ無き 我が思い

一人渚で 見上げた空に 泣いているよな朧月

よさこい よさこい

唄はさみしい よさこいしぐれ

寄せては返す 裏戸の磯に

心あらめや 浜千鳥

![]() 大磯 (本調子)

大磯 (本調子)

大磯の 小波(さざなみ)寄する篝火に

松の林に宿借りて

心浮き立つ鰹船

初代平岡吟舟作詞・清元お葉作曲

明治時代

五代目尾上菊五郎が大磯に別荘を建てた時のお祝いの唄

![]() 初出見よとて (三下り)

初出見よとて (三下り)

初出見よとて 出をかけて

先ず頭取の伊達姿

よい道具持ち 粋なポンプ組

エエ ずんと立てたる梯子乗り

腹亀じゃ吹流し

逆さ大(でえ)の字

ぶらぶら谷覗き

田村成義作詞 「桜見よとて」の替唄として作詞

「梯子乗出初晴業(はしごのりでぞめのはれわざ)」より

明治時代

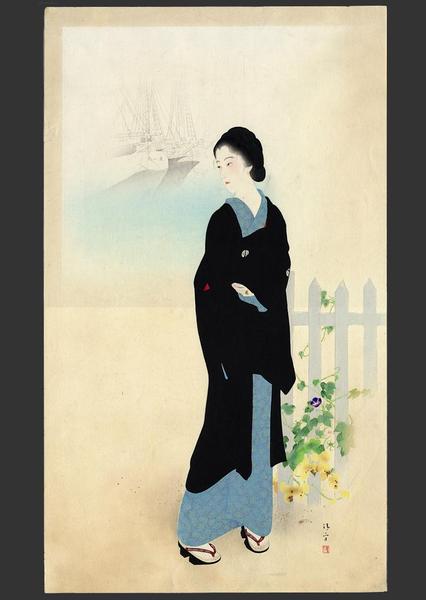

![]() 蘭蝶 (本調子)

蘭蝶 (本調子)

縁でこそあれ 末かけて

約束かため 落ちついた

大事な男は 他所の花

女心に 口説かれて

切るに切られぬ 此糸が

義理ゆえ細る 仇名草

「若木の仇名草」 1855年 歌舞伎より

![]() 鶴次郎 (心して) (本調子)

鶴次郎 (心して) (本調子)

心して われから捨てし恋なれど

堰くる涙堪えかね

憂さを忘れん 杯の

酒の味さえ ほろ苦く

河上渓介・作詞 春日とよ・作曲

「鶴八鶴次郎」 大正物狂言より

今は、プラスチック製のようですが、昔は葦(ヨシ)という植物の茎から作られていました。

今は、プラスチック製のようですが、昔は葦(ヨシ)という植物の茎から作られていました。