イベントのお知らせ

おさらい会等の情報を載せていきます

第四十四回 「さつき会」

平成二十九年 五月十三日(土曜日) 十二時開演

日本橋三越劇場

「主さんと」、「うから」を唄います。

津留染会 春季おさらい会

平成二十九年 四月二十九日(土曜日)

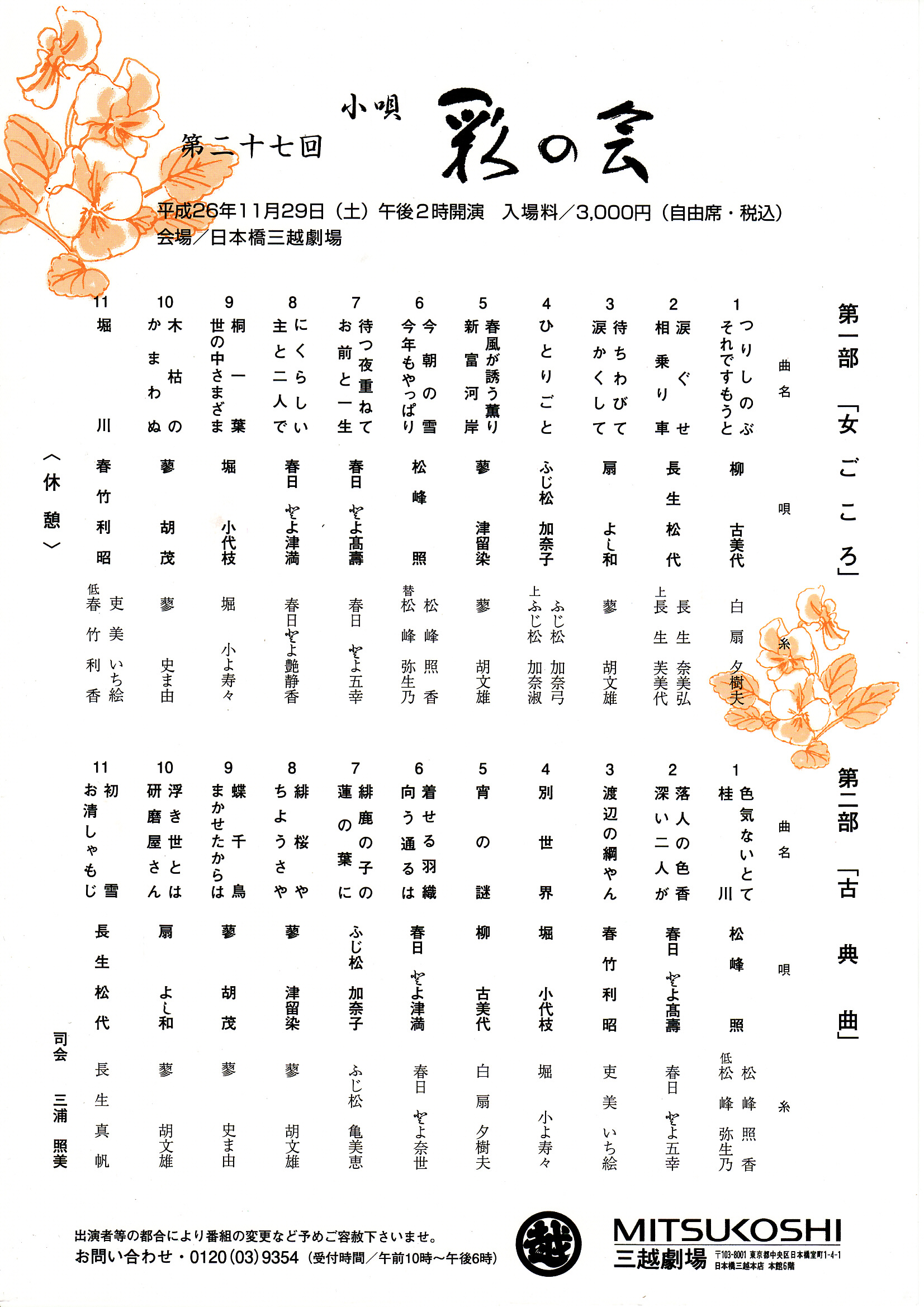

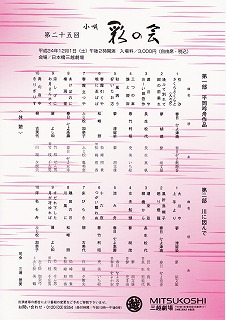

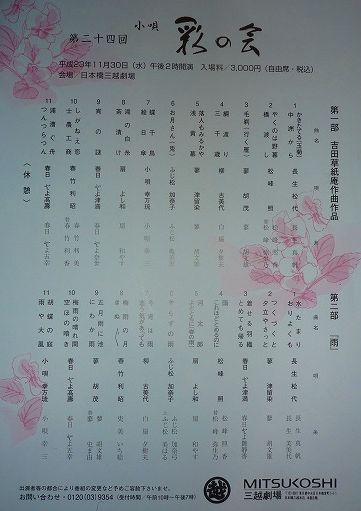

第二十七回 「彩の会」

平成二十六年 十一月二十九日(土曜日) 午後二時開演

日本橋三越劇場

津留染師匠が同人会員の、彩の会の毎年恒例の演奏会です。

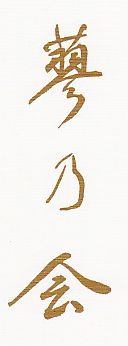

第六十回記念 「蓼乃会」

平成二十六年 十一月八日(土曜日) 午後十二時三十分開演

日本橋三越劇場

津留染師匠が、蓼茂和香さんの糸で「二人が仲」、「恋のかけ橋」を唄います。

また、今年は60回記念ということで、ご祝儀曲として蓼派のお祝い曲が披露されます

第41回日本小唄連盟後援会「さつき会」

平成二十六年 五月十日(土曜日)

於)三越劇場

日本小唄連盟の賛助会員が参加する、小唄発表会です。

今年も参加してきました。

今年は「川風」、と「いつしかに」を唄いました。

これで3回目の出演なんですが、だんだん慣れて、落ち着いて唄えるようになったような気がします。

やっぱり場数を踏むのは大切ですね。

津留染会

平成二十六年 四月十九日(土曜日)

津留染会の春のお浚い会。

「川風」、「晴れて雲間」、「落人」、「世の中」の唄「又の御見」、「柳橋から」の糸

をやる予定です。

彩の会

平成二十五年 十一月三十日(土曜日)

於) 三越劇場

津留染師匠が、蓼胡文雄師匠の糸で山田抄太郎作品の「梅雨の月」、「今年や巳の年」、それと「緋鹿の子」、「吉三節分」を唄いました。

彩の会会員の10名のお師匠さん方です。

津留染会

平成二十五年 五月十八日(土曜日)

於) 日本橋「ゆかり」

津留染会の春のお浚い会。

第40回日本小唄連盟後援会「さつき会」

平成二十五年 五月十一日(土曜日)

於)三越劇場

日本小唄連盟の賛助会員が参加する、小唄発表会です。

昨年に続き、今年も出演いたしました。

「上汐」を唄いました。

最後の小唄連盟会長らの挨拶

彩の会

平成二十四年 十二月一日(土曜日)

於) 三越劇場

津留染師匠が、蓼胡文雄師匠の糸で「秋風さそう」、「好いたお方」、「大川や」、「上手より」を唄います。

津留染会

平成二十四年 十一月十七日(土曜日)

於) 日本橋「ゆかり」

津留染会のお浚い会。今回は場所を変えて、日本橋「ゆかり」さんで。

第五十八回 「蓼の会」

平成二十四年 十一月十日(土曜日) 午後十二時三十分より

日本橋三越劇場

津留染師匠が、蓼茂和香さんの糸で「花の雲」、「梅と松」を唄います。

私は残念ながら、海外出張で見に行けないのですが、、、

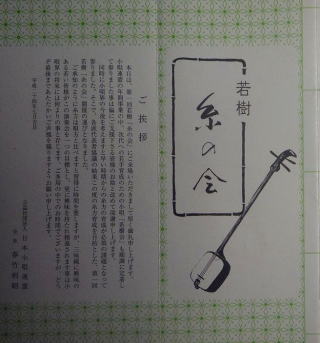

若樹「糸の会」

平成二十四年 七月二十九日(日曜日)

於) 東京証券ホール

「若樹会」は、日本小唄連盟主催の、次代を担う若手育成を目的とした演奏会で、師匠の推薦で50歳までの方が参加できます。

毎年、行われているんですが、今年初めて、糸に関する育成を目的に、「糸の会」が開催されます。

この会に、糸の勉強のために参加することになりました。。。。

お浚い会の時にもやった、「筆のかさ」と「水の深さ」を演奏しました、、、。

失敗しなかったので、まあ良しとします。

当日プログラム

津留染会

平成二十四年 五月二十六日(土曜日)

於) 田町「牡丹」

津留染会のお浚い会。

唄は「月は田毎」「酒と女」「うらぶれし」

糸は「筆のかさ」「水の深さ」、替え手で「せかれ」をやりました。

替え手の糸は初めてです。。。

今回は、曲が多かったのに練習不足で、ダメダメでした。納得いかないよー。

第39回さつき会

平成二十四年 五月十二日(土曜日)

於) 三越劇場

日本小唄連盟主催の、日本小唄連盟賛助会員(正会員門下のアマチュア)による演奏会

初めて出演いたしました。三越劇場という大きな舞台は初めて。

「うらぶれし(吉田屋)」と「せかれ」を唄いました。

自分なりに良く出来たと思ったのですが、購入したテープを後から聞いたら、何だかがっかりしました、、、、

でも、初めての大舞台なんですから、そんなものですよね!?

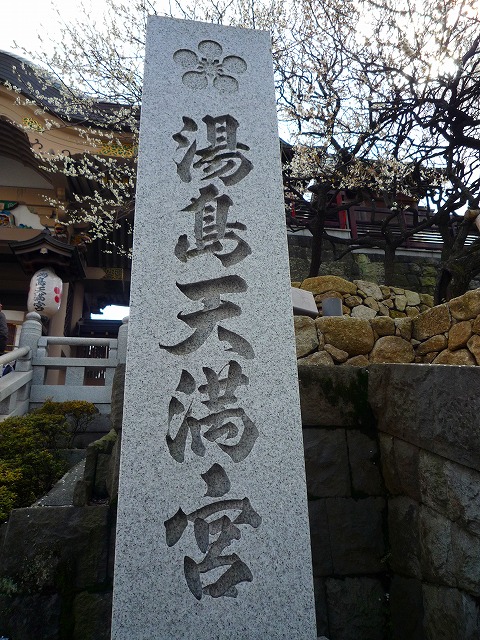

【名取式】

平成二十四年 三月二十五日(日曜日)津留染師匠より、お名前をいただくこととなり、晴れて「蓼染加翠」となりました。

当日は、快晴で梅が満開。本当に良い日となりました。

これからも、精一杯精進して、名にふさわしい芸を身につけたいと思っています。

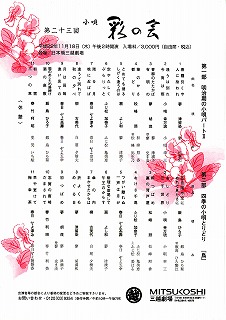

彩の会

平成二十三年 十一月三十日(水曜日)

於) 三越劇場

津留染師匠は、第一部で「落人もみるかや」、「浅黄幕」、第二部で「つくづくと」、「夕立ちやさっと」を唄いました。

彩の会は、今年から長生松代さんも加わり、11名になったそうです。

有名どころのお師匠さんが揃っており、聴きごたえがあります。

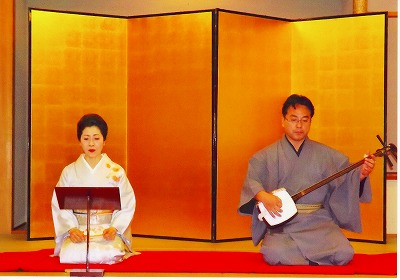

津留染会

平成二十三年 十一月十九日(土曜日)

於) 芝浦 牡丹

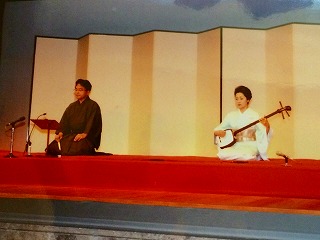

津留染会では初めて、お弟子さん同士で唄と糸をやりました。

恥ずかしながら、声をちゃんとかけることが出来ず、師匠に声をかけてもらっているという、ギリギリ状態での演奏です。

でも、手を大きく間違えることもなく、まあまあの出来でした。

唄は、いつもそれほど間違えることは無いんだけれど、どれだけ良かったかは自分では全然分かりません。

お稽古での指摘事項はちゃんとやっているつもりなのだけど、他の方にはどんな風に聞こえているんでしょうか。。。

津留染会

平成二十三年 五月十四日(土曜日)

於) 芝浦 牡丹

今年初めて、私としては二度目のおさらい会です。

「鶴次郎」、「いつしかに」の唄と、「せかれ」、「主さんと」の糸をしました。

糸は、結構練習したんだけど、やっぱり失敗した、、、

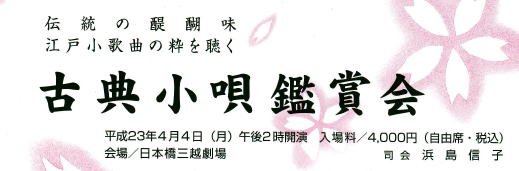

古典小唄鑑賞会

平成二十三年 四月四日(月曜日)

於) 三越劇場

日本小唄連盟主催の演奏会。古典小唄ばかりを集めた、良い趣向です。

師匠も「梅が香」と「大磯」で出演されます。

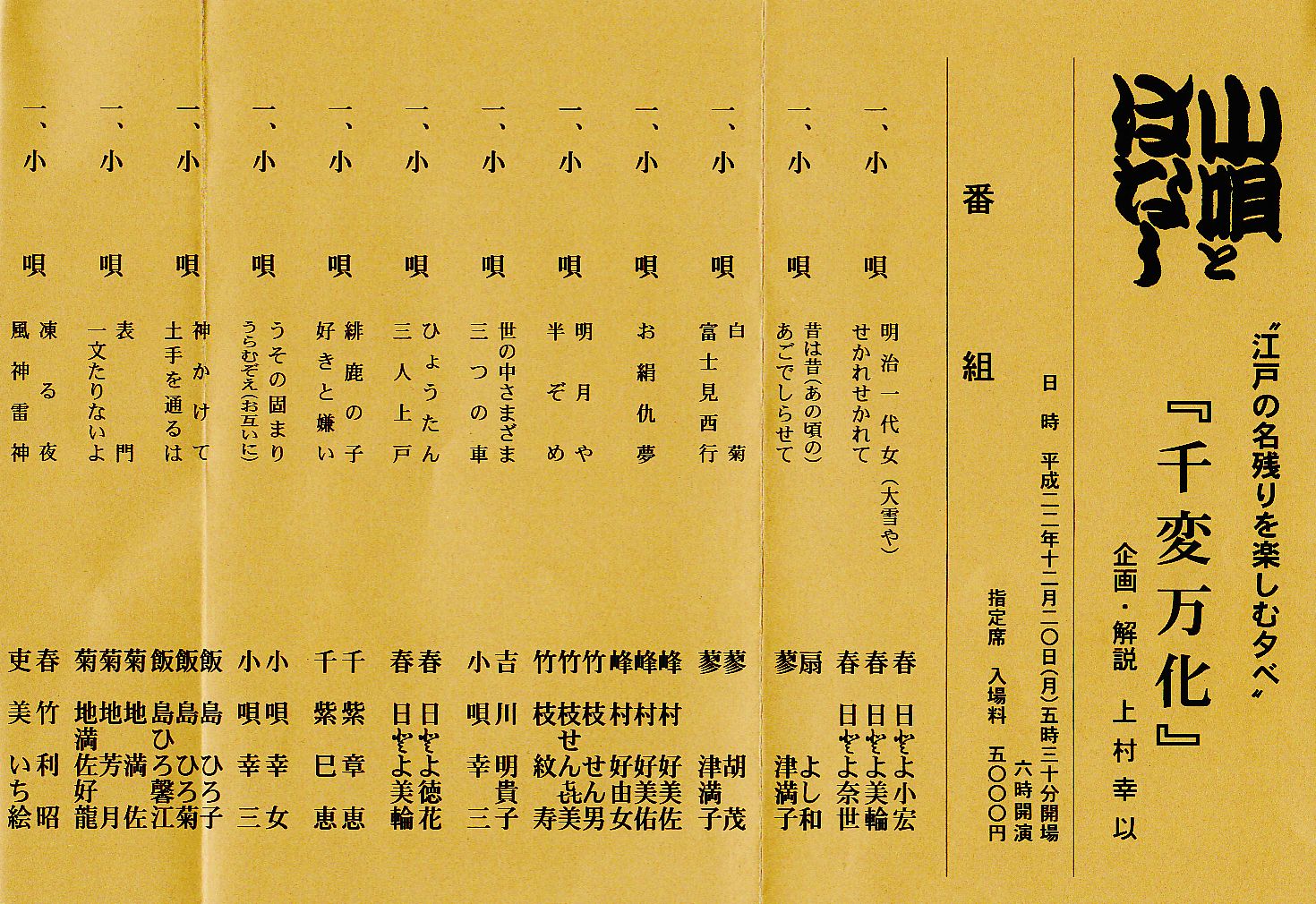

江戸の名残を楽しむ夕べ

平成二十二年 十二月二十日(月曜日)

於) 証券ホール

小唄の重鎮、上村幸以さんの主催されている、小唄演奏会です。

私の師匠も出演されます。他に、春日とよ栄芝さんや、佐々舟澄枝さんなど有名なお師匠さんが多数参加されます。

蓼津留染会

平成二十二年 十一月二十七日(土曜日)

於) 芝浦 牡丹

私が津留染師匠に習い始めて、初めてのお浚い会です。

はっきり言って緊張するでしょうが、もう当たって砕けろでやるしかありません。

でも、他のお弟子さんたちにお会いできるのは、楽しみです。

なんとか無事終了しました。

糸はなんとか、とちらずに出来たけど、唄はいまいち納得いかない出来でした、、、、

でも、先輩お弟子さんたちは、気さくで楽しい方ばかりで、ほっとした感じです。

最初に白扇。私も糸をやりました。

師匠に言われていたことが、いまいちできなかった、、、、

彩の会

平成二十二年 十一月十八日(木曜日)

於) 三越劇場

津留染師匠がまた出ています。

第五十六回 「蓼の会」

平成二十二年 十一月十三日(土曜日) 午後十二時三十分より

日本橋三越劇場

今年は、江戸の風物詩をテーマに四季折々の唄が出るそうです。

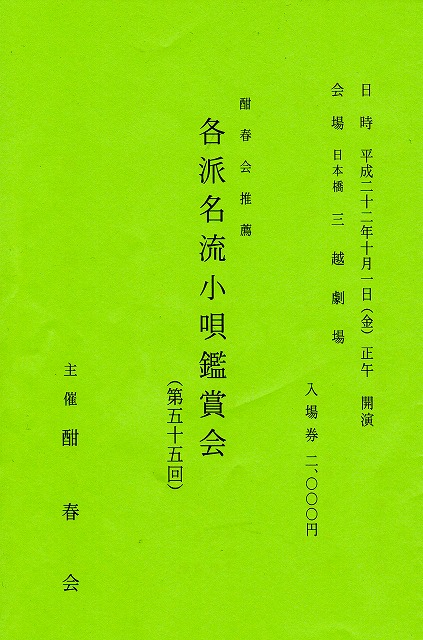

「各派名流小唄鑑賞会(第55回)」

主催:酣春会

平成二十二年 十月一日(金曜日) 正午開演

三越劇場

酣春とは、「春酣(はるたけなわ)」という意味で、日本画家で小唄作詞家の伊藤深水さんが名付け親だとのこと。昭和29年、「産業界、政界、芸界で小唄を楽しむ人々のための集まり」として呼び掛けられたそうで、田中角栄元総理などそうそうたる方々が会員だったのだそうです。

当然、そこに出演されるお師匠さん方も、表題のとおり名人ばかりですね。